|

Auf den Spuren von Rotbarsch & Co. Buchautor

und Regionalhistoriker Heino Brockhage führt mit dem Fahrrad durch den Bremerhavener Fischereihafen.

“Hallo Heino , na wieder auf Tour de France im Fischereihafen ? “.

Heino Brockhage, freut sich über die nette Begrüßung einiger Bekannten am kleinen rot weißen Leuchtturm, unweit des Marktplatzes des Schaufensters Fischereihafen. Die hier die weit über den Fischereihafen hinaus bekannten, leckeren Fischbrötchen genießen. Das Wetter spielt mit am diesem Oktobertag. Sonne, schwacher Wind und Temperaturen so um so um 17° C. Beste Voraussetzungen für eine Radtour auf den Spuren von Rotbarsch und Co.

Start am ehemaligen Tecklenborg Slip

Heino Brockhage, stellt den Teilnehmern, den Wandel des heutigen Marktplatzes, Am Schaufenster im Fischereihafen, über einen nahezu 120jährigen Zeitraum vor.1897 errichtete die Tecklenborg Werft am Ende des Hafenschlauches die Slipanlage mit Werkstätten zur Reparatur von Fischereifahrzeugen ein. Bis weit über die Mitte des heutigen Markplatzes und damit der Mitte der angrenzenden Halle IV von 1906, erstreckte sich die Slipanlage. Der ehemalige Tecklenborg Slip, wurde später von der Seebeck -Werft übernommen und auch erweitert. Bis 1963 wurde der Slip noch für Schiffsreparaturarbeiten genutzt. In der Zeit von 1966 bis 1968 wurde die Anlage vollständig abgerissen.

Anhand von großformatigen, auf einem Stativ abgestellten Fotos, erklärt Brockhage die historischen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte. Wie z.B. der Hafenkopf des Fischereihafens I mit Tecklenborg - Slip von 1927. Auf dem Slip sind 2 Fischdampfer zu sehen. Vom Bug der Fischdampfer, bis zur Halle IV, am linken Bildrand, kann man die damaligen Ausmaße der Slipanlage mit seinen Gebäuden gut erkennen. Auf der höheren linken Bildseite, ist der Verlauf der Hoebelstraße, mit Teilen des dahinter liegenden großen Versandbahnhof und davor an die Kaianlagen angrenzend die ehemalige Auktions- und Packhalle III (auch wegen ihres Glasdaches Zeppelin Halle) genannt, zu sehen. Die rechte Bildseite zeigt die Einrichtungen des ehemaligen Kohlenplatzes mit den davor festgemachten Fischdampfern. Auf dem Areal des ehemaligen Kohlenplatzes, begrenzt durch die Herwigstraße, steht heute das Comfort -Hotel Bremerhaven.

Die Teilnehmer halten nun an der Herwigstraße (Ostseite Fischereihafen I). Auch als die Straße der großen Fischdampfer-Reederei bezeichnetet.

Heino Brockhage , nutzt den Aufenthalt an der Herwigstraße zu einem historischen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte des Fischereihafens im damaligen Geestemünde und ihrer bekannten Reedereien.

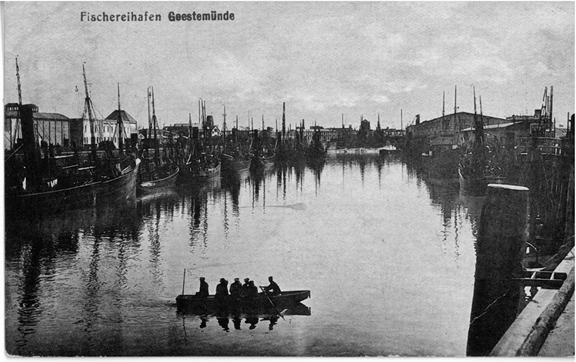

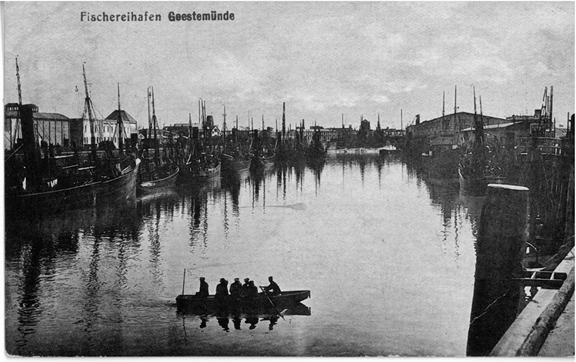

Mit dem Bau des neuen Fischereihafens I von 1891 bis 1896, wurde durch das damalige Preußen die Grundlage für einen Spezialhafen geschaffen. Dieser neue Fischereihafen in Geestemünde , sollte den Bedürfnissen für die zunehmende Bedeutung, der industriell ausgeübten Hochseefischerei Rechnung tragen.

Schon 11 Reedereien mit insgesamt 39 Fischdampfern und 26 Fischgroßhandlungen hatten sich zum Gründungstag des neuen Fischereihafen der am 1.11.1896 niedergelassen.

Der erste Deutsche Fischdampfer „Sagitta“ mit dem Fischereikennzeichen PG 3 wurde 1884/1885 nach englischen Vorbildern für den Geestemünder Fischgroßhändler und Reeder Friedrich Busse gebaut. Busse schickte die „ Sagitta“ Anfang Februar 1885 auf die erste Fangreise . Friedrich Busse gilt als der Begründer der Deutschen Hochseefischerei.

Die Fischgründe vor Island waren damals sagenhaft reich. Es galt die Freiheit der Meere. Jeder Fischer durfte Fischen, wo er die dicksten Fänge vermutete. Vor Island, den Faröer Inseln oder Norwegen. Die Staaten beanspruchten lediglich drei Seemeilen als Hoheitsgewässern. Das änderte sich Ende der 1950 Jahre. Die nordischen Staaten dehnten ihre Fischereizonen auf 12 Seemeilen aus. 1961 gab es in Westdeutschland noch 67 Frischfischfänger und 43 Vollfroster , während 1981 nur noch 12 Frischfischfänger und 20 Vollfroster im Einsatz waren. Kabeljau-Kriege nannten man die Auseinandersetzungen um die Fischereigrenzen zwischen den Isländern, Engländer und den Deutschen Fischdampfer- Reedereien. Doch das heilige Prinzip der Freiheit der Meere war in den 1970 Jahren unwiderruflich am Ende. Die Fanggründe der Bremerhavener Fischer verschwanden in den neuen 200 Meilen Zonen, der Insel und Küstenstaaten.

Hochseefischerei A.G. Nordstern Reederei und Grundmann und Gröschel Hochseefischerei

Beispielhaft die historischen Gebäude der Hochseefischerei A.G. Nordstern und Grundmann & Gröschel aus dem Jahre 1905 an der Herwigstraße 12-14. In das Gebäude, das im Obergeschoss auch eine Direktorenwohnung hatte, führten zwei Eingänge. Einer davon hatte eine gut gesicherte Klappe, in der stets verschlossenen Tür. Wer die Kohlenpier entlang kam, oder die Personenfähre nutzte, konnte hier schon hin und wieder eine größere Ansammlung von Fischdampferleuten und Taxis beobachten. Hier mussten die Fischdampfermatrosen warten, wenn sie auf einer Zechtour mal eben vorbei kamen um sich Vorschuss auf die nächste Heuer abzuholen. Dabei ging es schon mal recht laut zu . „Nun mok too , hiev op! We hept keen tied! “ Diese Schimpftiraden mussten die Buchhalter immer wieder über sich ergehen lassen.

Schiffbaugesellschaft Unterweser

1911 /12 und 1913 wurde der nördliche Teil der Ostkaje mit massiven Kaimauern und einem Hafeneinschnitt versehen. Außer Hochseefischdampfer Reedereien, siedelte sich hier die Schiffbaugesellschaft „ Unterweser“ an, die hier zwei Slipanlagen zur Reparatur von Fischdampfern betrieb. Um 1936/37 erneuerte die Werft die Slipeinrichtungen , die bis 1995 von der Schichau Seebeckwerft betrieben wurden.

Alter Weserdeich am Handelshafen

Wenige Meter westlich des Handelshafens (1857 –1862) , verlief der alte Weserdeich mit einer zur Weser angelegten Steinböschung. Später , zog sich die Eindeichung bis zur Geeste und Weser im Norden bis zur Nordmole hoch. Gleich hinter der Packhalle I und Packhalle II, verlief der neue Deich zur Weser der am großen Eisteich ( hinter den Stock und Klippfischwerken) im Süden endete. Der Fischereihafen hatte damals keine Schleuse. Bei Hochwasser kam es immer wieder zu Überflutungen in den neuen Verarbeitungsbetrieben.

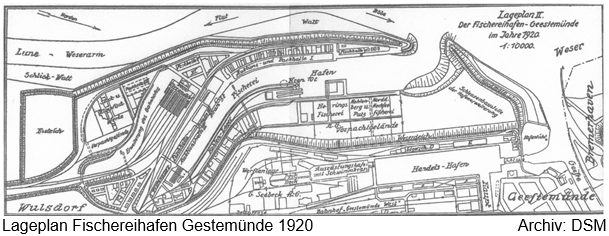

Fischereihafen I . Eröffnung November 1896

Der mit einem Kostenaufwand von 7,3 Millionen Mark von 1891 bis 1896 errichtete Tidenhafen entstand auf dem Areal der unbebauten Ländereien südlich der Geeste. Er wurde in das Wattengebiet der Lune - Weser , eines Nebenarmes der Weser hinein bebaut und mit einem Leit - und Abschlussdamm aus Faschinen von der Weser abgetrennt. So entstand ein neues Gelände von 72 ha. Das Hafenbecken selbst war in der Form eines gekrümmten Schlauches mit 1200 Meter Länge , 60 Meter Breite und 4,40 Meter Tiefe unter mittlerem Niedrigwasser konzipiert worden. Die etwa 120 Meter breite Hafeneinfahrt war durch zwei Molen mit Beton und Basaltsteinen gesicherten Molenköpfen geschützt, auf denen ein grünes elektrisches Leuchtfeuer ( Südmole) und ein rotes durch Petroleum betriebenes Leuchtfeuer

( Nordmole) standen.

Zu damaliger Zeit ein beliebter Spaziergang der Geestemünder Bürger von der Georgstraße am südlichen Hauptkanal entlang , dann über die Drehbrücke

am Weser Yacht Club weiter über die Schleuse am Handelshafen, dann auf den alten Weserdeich zur Nordmole.

Die Überreste der ehemaligen Nordmole sind noch heute am Seedeich unterhalb des

Unterfeuers Fischereihafen sichtbar. Bei starkem Niedrigwasser ( anhaltender Ostwind) sind auch noch Gründungspfähle aus Holz sichtbar.

Dieser zur Weser hin offene und von den Gezeiten abhängige Hafen, mit einem Tidenunterschied von etwa 3,30 Meter , der die Lösch- und Ladevorgänge erheblich beeinträchtigte, war der Überflutung und auch der Verschlickung ausgesetzt.

Diese Nachteile wurden damals bewusst in Kauf genommen. Konnten die Fischdampfer den tidenabhängigen Hafen doch zu jeder Zeit erreichen und ihn auch möglichst schnell wieder verlassen. Hierbei wurden sie nicht von einer Schleuse aufgehalten. Die ca. 300 Meter breite Zufahrt von der Weser und der Nordmole mit ihrem Deichverlauf nach Osten, bot bei der Einsteuerung in den Fischereihafen insbesondere bei starkem und stürmischem Wind aus nördlichen Richtungen, guten Schutz bei ruhigem Wasser.

Die ersten Auktions- und Packhallen I und II

Heino Brockhage, vermittelt den Teilnehmern, dass das Kernstück des neuerbauten Fischereihafens die 452 Meter lange und 20 Meter breite kombinierte Auktions- und Packhalle I an der Westseite war. Hier wurde am 1. November 1896 der Betrieb aufgenommen. Es handelte sich um eine einfache Holzkonstruktion mit Brettverschalung, sowie Wellblechverkleidung. Die Halle war in ihrer ganzen Länge in zwei Hälften geteilt. Während der dem Hafenbecken zugewandte Teil der öffentlichen Versteigerung diente, stand der hintere Teil den Fischhändlern für Pack und Geschäftsräume zur Verfügung. Im oberen Geschoss befanden sich wegen der Überflutungsgefahr die Büros und auch Lagerräume.

Über die hölzerne Kaje erstreckte sich das Hallenvordach, damit die empfindliche Ware Fisch nicht den Unbilden der Natur ausgesetzt war. An dieser ersten kombinierten Auktions- und Packhalle , konnten gleichzeitig 15 Fischereifahrzeuge gelöscht werden.

Weitere Entwicklung

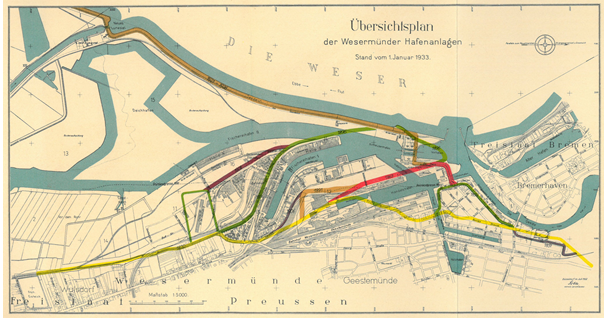

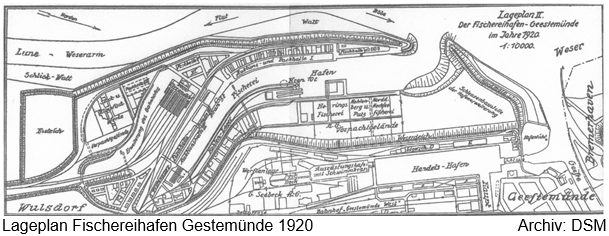

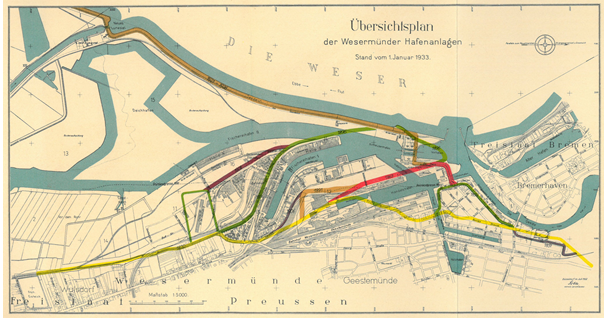

Übersichtsplan der Wesermünder Hafenanlagen . Stand 1933 Archiv : DSM

In den Jahren 1921 bis 1930, erfolgten großzügige Erweiterungen und Eindeichung des Geestemünder Fischereihafengebietes, mit dem Bau der Fischereihafen Doppelschleuse. Maßnahmen wie Veränderungen des Geestevorhafens, sowie mit der Abschottung des Lune Weser Armes , der Verlegung der Lune , der Errichtung des Neuen Lune Siels , dem Bau des jetzigen Seedeiches von der Lune bis zur Geestemole Süd und der Fertigstellung des Fischereihafens II konnten auch noch für heutige Verhältnisse gigantische zukunftsweisende Wasserbauten umgesetzt werde. Hierzu muss auch Errichtung des Hafenkanals (1930) und damit die neue Anbindung des alten und verfallenden Handelshafens (1857-1862) mit dem Werfthafen von Seebeck , dem Haupt und Querkanal, sowie dem Holzhafen an das übrige Hafengebiet erwähnt werden.

Die Schleuse zum Handelshafen wurde 1930 geschlossen und ein Jahr später zu einem Trockendock umgebaut.

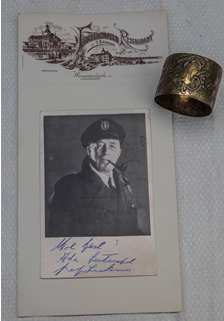

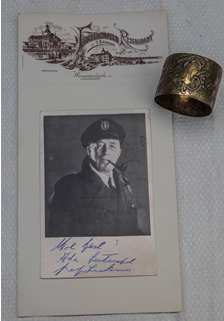

Fischereihafen Restaurant Hollmeyer und alte Fischereihafen Personenfähre

Fischereihafen Restaurant Hollmeyer um 1930. Im Vordergrund die Treppe zur

Personenfähre. Ansichtskarte aus Sammlung Nils Brockhage

Die große Geschichte des Fischereihafen Restaurants Hollmeyer.

Seit es den Bremerhavener Fischereihafen gibt, spielt Gastronomie eine bedeutende Rolle. 1897 wurde das Fischereihafen - Restaurant eröffnet, 1902 übernahm Heinrich Hollmeyer mit seiner Frau Wilhelmine Hollmeyer, als Pächterehepaar das Restaurant. Das Gebäude stand vor der „Auctions & Packhalle I“, dass mit seinem unübersehbaren Turm und der Uhr mit den 4 weißen Zifferblättern ein Charakteristikum für sich bildete.

Sowohl in das Restaurant wie auch in den Laden des Schiffsausrüster Rabien gelangte man wegen des Hochkellers über eine Treppe mit mehr als 15 Stufen. Hierzu muss man berücksichtigen, dass dieser Teil des Fischereihafen I , bis zum November 1925, mit der endgültigen Inbetriebnahme der Fischereihafenschleuse tidenabhängig war und bei Sturmfluten überschwemmt werden konnte.

Hollmeyer pflegte eine großartige Gastronomie, in deren Mittelpunkt der Fisch stand. Als Hollmeyer 1914 im Alter von nur 42 Jahren verstarb, führte seine Witwe mit großer Unterstützung ihres Schwagers Hermann Hollmeyer das Restaurant weiter. Fischhändler, Kapitäne, Matrosen, und nicht zuletzt viele Touristen – die Zahl der Gäste war beinahe unerschöpflich.

Leider wurde das imposante Gebäude am 18.September 1944 ein Opfer der Bomben.

Sammlung: Heiner Kuhlmann

Einer der bekanntesten Besucher war der „Seeteufel “ Felix Graf von Luckner. Auf einem Regal in der Nähe des Stammtisches, erinnerte ein zerrissenes Geestemünder Telefonbuch an den Besuches des Seeteufels.

Die Personenfähre und die Fährverbindung zum Südufer der Geste

Ansichtskarte aus Sammlung Nils Brockhage

Kapitän Jan Külper, hatte sehr erfolgreich einen Fischdampfer der Reederei Wieting . geführt. Als er die Seefahrt aufgab , versah er lange Jahre hindurch den Dienst als Fährmann bei der Bootsfähre. Sein Pendeldienst zwischen der westlichen und östlichen Kaje erfreute sich bei der Bevölkerung größter Beliebtheit . Erhatte eine merkwürdige Art sein Ruderboot fort zu bewegen. Er saß dabei so, dass er in Fahrtrichtung blickte und bewegte die Ruderblätter plätschernd wie ein Raddampfer. Die Fahrensleute übernahmen oft wortlos im Stehen die Riemen, so das der Alte ein wenig verschnaufen konnte. Diese Fürsorglichkeit ließ er sich jedoch nur von gestandenen Fahrensleuten angedeihen. Von jungen Leuten ließ er sich die Ruder nicht aus der Hand nehmen.

Nach Jan Külper der Ende 1930 seinen Dienst aufgab und dann gesund und hochbetagt in Hamburg lebte, gab es noch weitere Fährmänner

die Fähre führten. Im dem kräftigen Ruderboot aus Holz konnten bis zu 12 Personen befördert werden. Um diese Fährmänner ranken die urigsten Geschichten. Sie überließen das Rudern auch schon gerne mal den Fahrgästen, oder drehten auf halber Strecke wieder um , weil ein guter Kumpel noch unbedingt mit genommen werden musste. Bei dicken Nebel oder kräftigen Nordwind konnte die Fahrt auch schon mal auf dem Slip von Tecklenborg enden.

Zum Abschluss der ca. zweistündigen Radtou, gab Heino Brockhage, während der Fischprobe in Fiedlers Kombüse, An der Packhalle IV Abtlg.11, 27572 Bremerhaven noch einige Anekdoten über die Originale des Fischereihafens der 1950 und 1960 Jahre zum besten.

In dieser besonderen Welt des ehemaligen Bremerhavener Fischereihafens gab es natürlich auch Originale. Sehr verbreitet waren damals Spitz und Kosenamen.

Mit seinem Buch:

125 Jahre Der Fischereihafen 1896-2021 und Fischereihafen Betriebsgesellschaft, hat Heino Brockhage auf den Seiten 93 bis 154 unter Menschen und Menschliches – Anekdoten, Menschen, Originale, Geschichten, Notizen und Begebenheiten im Fischereihafen Bremerhaven auch an die Originale der Jahrzehnte nach den 1950er Jahren erinnert.

Der bekannteste war Hannes Rotbarsch. Er arbeite als sogenannter Renner für den Schiffausrüster Drebing. Hannes war für die Fischdampferleute eine absolute Vertrauensperson.

Über “Nasen – Willi“ beispielsweise, der sich immer prügelte und dadurch seine Nase derart lädierte . Oder „ Ochsen - Schorsch“ der seine Augen soweit herausdrücken wie ein Ochse.

„ Ketten - Franz “ hatte seinen Namen von seinem Schmucktick. Er liebte auffälligen Schmuck und war immer damit behängt. In jedem Hafen kaufte er Ringe , insbesondere zur Pflege seines Spitznamens.

Aber auch „ Schäkel-Willi“ „Kohlen-Leo“ „Hör-Zu“ „ Indianer-Fiete“ waren Personen die im Hafen jeder kannte . Sie hatten ihre festen Plätze im Fischereihafen und hielten sich somit auch für gelegentliche Gefälligkeitsarbeiten , die meistens in flüssiger Form bezahlt wurde, bereit. Nicht zu vergessen „ Schrott Peter “, dessen Wohnwagen auf dem Hof eines Geestemünder Schrothändlers stand.

„ Schrott Peter “ zog jeden Tag mit seinem Handwagen durch den Hafen und sammelte Schrott. Er war so pünktlich , dass einige Fischhändler ihre Regulatoren in den Büros bei seinem Erscheinen auf die genaue Uhrzeit einstellen konnten.

Aber auch „ Blaulicht “ ein Fischdampfermatrose , der dem Alkohol sehr zusprach. Er war nicht im vollen sondern im hochachtungsvollen Zustand Auto gefahren. Hierbei hatte er sich einen Dienstwagen der Polizei „ausgeliehen“ und war damit mit Sirene und Blaulicht nach Cuxhaven gefahren. Seit dieser Fahrt ins Blaue, hatte er den Spitznamen „ Blaulicht „ weg.

Aber auch „Meta Feuerschiff “ , ein in die Jahre gekommenes Mädchen der Liebe, war in den Kneipen im Fischereihafen und dem Petroleumviertel ein Begriff. Ihr Name ging auf ihre roten Haare zurück . Zur besseren Kennung der Jan Maaten die sie ansteuern sollten , war sie auch immer sehr grell geschminkt. Ihr Preis war immer von Angebot und Nachfrage bestimmt. Hatte mal ein Jan Maat „unverschuldet “ kein Geld mehr in der Tasche , war Meta immer bereit ihm ein Bier zu spendieren. Er geschäftlicher Leitspruch: Aus einer Hand aus der nichts rausgeht, kommt auch nichts wieder rein.

Text: Heino Brockhage C 2025

Quellen: 125 Jahre Der Fischereihafen 1896-2021 und Fischereihafen Betriebsgesellschaft,

Autoren: Dr. Dirk J. Peters, Dr. Peter Dittrich, Helmut Seger, Heino Brockhage

Bremerhaven. FANGFRISCH Ausgabe 2017. Auf den Spuren von Rotbarsch & Co.

Heino Brockhage, Vergleiche Seiten 52 bis 57. Carl Schünemann Verlag GmbH ,

Zweite Schlachtpforte 7, 28195 Bremen, www.schuenemann-verlag.de

|